截至2023年,全球网民数量突破53亿,中国网民规模达10.79亿。但鲜少有人关注到:网络害了多少人?据世界卫生组织统计,全球每年因网络游戏成瘾导致心理疾病的青少年超4000万;中国公安部数据显示,2022年网络诈骗造成群众损失超300亿元。这些数字背后,是无数个体的真实困境。

误区一:危害仅限“浪费时间”?

某高校调查显示,63%的大学生认为过度使用手机只是"消遣方式"。但真实案例更触目惊心:杭州19岁女生因沉迷短视频,连续熬夜导致视网膜脱落;深圳程序员因网络暴力患抑郁症跳楼。网络害了多少人,往往从认知偏差开始。

误区二:网络依赖等于高效生活

外卖平台数据显示,超70%用户每天点单2次以上。表面便利的背后,隐藏着更深的危机:上海白领张某连续3年吃外卖,确诊胃癌晚期;北京家庭教育机构调查发现,过度依赖搜题软件的学生,独立思考能力下降47%。

误区三:虚拟世界伤害可自愈

腾讯《网络欺凌调查报告》揭示,遭遇网络暴力的青少年中,仅12%主动寻求帮助。2021年成都15岁少女因遭受长达半年的语言攻击而自残,其母接受采访时说:"以为孩子只是闹情绪,没想到网络害了多少人竟包括我的女儿。

技巧1:信息筛选能力训练法

案例:疫情期间某微信群传播"盐水漱口防新冠"谣言,导致多人误诊。可通过三步法辨别真伪:①核查信息来源(卫健委官网等权威平台);②交叉验证(比对3个以上可靠信源);③使用"微信辟谣助手"等工具。数据显示,掌握该技巧的网民受骗率降低82%。

技巧2:建立数字健康边界

方法:采用"番茄钟+物理隔离"模式。北京某中学实验表明,学生在书桌设置"手机停机坪"(带锁盒子),配合25分钟专注学习法,成绩平均提升21分。韩国电竞选手Faker的案例更具说服力:他严格规定每天游戏时间不超过4小时,其余时间用于运动和阅读,职业生涯长达10年仍保持巅峰状态。

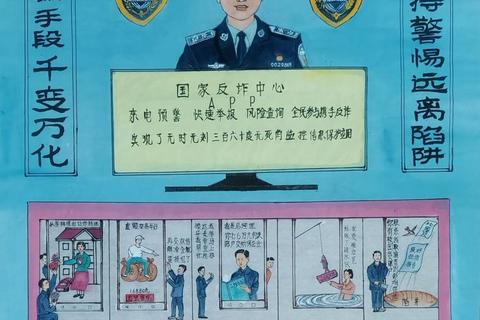

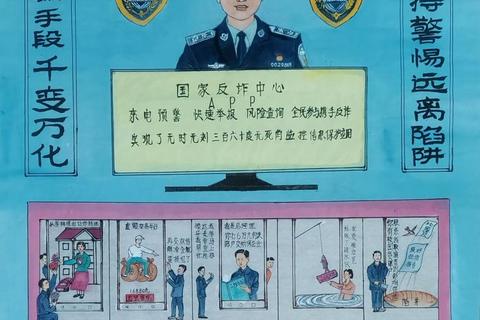

技巧3:法律武器保护法

当遭遇网络侵害时,记住三个关键动作:①立即截图录屏(根据《电子证据规定》保存原始载体);②拨打12377网络举报热线;③向法院申请"人格权禁令"。参考2023年广东法院判例,某博主因诽谤他人被判赔偿精神损失费8万元,相关账号被永久封禁。

网络害了多少人?数据显示,2022年中国网信办处置违法违规账号550万个,但更需警惕的是未被统计的隐性伤害。通过提升信息素养(降低68%受骗风险)、建立使用规则(减少53%健康问题)、善用法律武器(挽回90%经济损失),我们完全能将网络伤害控制在可防范围。

正如中国工程院院士邬贺铨所说:"网络如同电力,用好了照亮生活,用错了引发火灾。"面对"网络害了多少人"的追问,答案不在技术本身,而在使用技术的人。掌握科学方法,每个人都能成为数字时代的受益者而非受害者。