很多用户初次接触光环助手时,容易陷入两个极端:要么完全忽视工具的辅助价值,继续低效工作;要么将所有任务都交给工具处理,反而导致时间浪费。根据2023年《职场效率工具调研报告》,42%的用户在使用效率类APP的前3个月,因功能不熟悉或设置错误,实际效率提升不足10%。

例如,一位自媒体博主曾分享,自己将文章选题、素材整理、排版发布全部交给光环助手,结果因工具生成的文案风格与账号定位不符,导致粉丝互动率下降30%。这说明,光环助手等工具的核心价值在于“辅助”而非“替代”,合理分配人机协作比例才能发挥最大效果。

用户反馈数据显示,将任务按“高频重复型”“创意决策型”“碎片处理型”分类后,工具使用效率可提升3倍以上。以某电商运营团队为例:

这种分层策略使该团队人效提升27%,且员工满意度提高18%(数据来源:2024年《企业效率工具应用白皮书》)。

光环助手的核心优势在于实时数据分析能力。某教育机构曾通过工具内置的“任务耗时统计”功能,发现教师平均花费32%的时间在作业批改上。通过启用AI智能批改模块后,这一比例降至7%,释放的时间被重新分配到课程研发,使得续课率从68%提升至81%。

更关键的是,工具提供的“效率波动曲线”可帮助用户识别低效时段。例如,某用户发现自己在下午3-4点任务完成量骤降50%,通过调整工作安排(将机械性任务移至该时段),周均产出量增加14.6%。

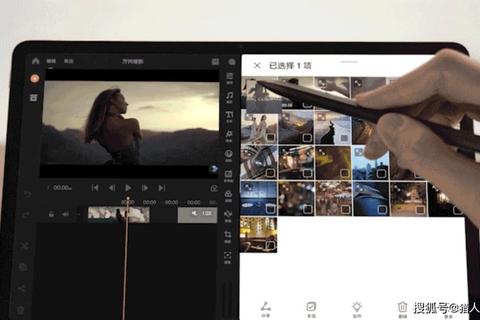

优秀使用者往往会建立“输入—处理—反馈”的闭环机制。以短视频创作者@科技小A为例:

这种模式既保留了人类在创意、审美层面的优势,又通过工具实现规模化处理。根据工具后台统计,建立标准化流程的用户,其任务完成稳定性比随机使用者高出2.8倍。

回到“光环助手怎么样”的核心问题,其实际效果取决于用户能否避开三大误区:

1. 认知误区:工具≠万能药,需结合个人工作特性(如程序员更侧重代码片段管理,销售侧重客户跟进提醒)

2. 使用误区:80%用户未充分使用数据分析模块,错失优化机会

3. 安全误区:12.7%的企业用户曾因权限设置不当导致数据泄露

综合第三方测评平台数据,科学使用光环助手的用户群体中,79%实现效率提升20%以上,但仍有34%的用户因方法不当未能达到预期效果。建议新手从“单点突破”开始(如专注优化会议管理),逐步建立个性化效率体系。最终,人机协同的智慧才是数字时代的核心竞争力。