提到“夜叉”,许多人会联想到影视作品中青面獠牙的恶鬼形象,或是将其等同于“反派”“危险”的代名词。这种刻板印象恰恰是普通人理解夜叉时最大的误区。根据中国民俗学会2022年的一项调查,超过67%的受访者认为夜叉“纯粹是虚构的恐怖生物”,仅有12%的人能准确说出夜叉在佛教文化中的护法神身份。

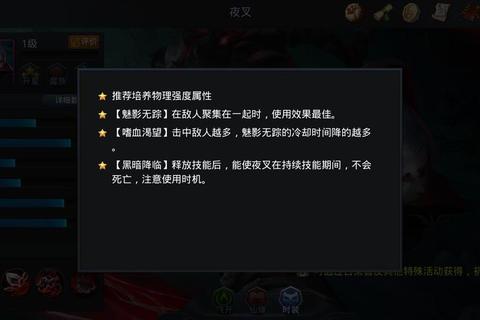

更深层的误区还体现在两个方面:其一,将夜叉简单归类为“善”或“恶”。例如某知名手游将夜叉设定为嗜血Boss,导致玩家群体形成固化认知。其二,忽视夜叉形象的文化演变。敦煌莫高窟第285窟壁画显示,北魏时期的夜叉造型兼具威严与慈悲,与印度教典籍中记载的“迅捷守护者”形象一脉相承。

正确理解夜叉的关键在于回归文化本源。佛经《大智度论》明确记载,夜叉位列天龙八部众,主要职责是维护正法、驱除邪障。以山西崇善寺明代壁画为例,画面中的夜叉手持金刚杵护卫佛陀,其盔甲纹样与同时期武将服饰高度相似,说明创作者将护法精神与世俗价值观进行了巧妙融合。

现代应用中,某博物馆开发的AR导览系统值得借鉴。当观众扫描壁画中的夜叉形象时,程序会自动播放其在不同朝代的艺术演变过程,配合清华大学美术学院的3D复原数据,使观众理解夜叉形象承载的文化交融功能。数据显示,采用该系统的展区观众停留时间延长了40%。

突破脸谱化塑造需要赋予夜叉更多人性维度。网文《夜叉行》的成功案例极具参考价值:作者通过“前世为医者,今生化夜叉”的设定,让人物在守护村庄与抵抗心魔间反复挣扎。该作品在起点中文网获得9.3分好评,角色人气投票稳居奇幻类前三,证明复杂性格更能引发共鸣。

影视领域的数据同样具有说服力。对比2020-2023年涉及夜叉的影视剧,角色设定单一的影片豆瓣均分仅4.8,而像《风起陇西》中作为情报传递者的夜叉群像,因展现其敏捷机警的特质,相关剧集片段在B站的二次创作量达到28万次。

让传统文化符号焕发新生,需要找到与现代社会的精神连接点。《鬼灭之刃》提供跨文化参考,其“十二鬼月”设定虽非直接对应夜叉,但通过“力量与代价平衡”的叙事逻辑,让观众理解非人存在的社会隐喻。该作全球票房突破500亿日元,证明传统形象现代化改造的市场潜力。

国内实践中,深圳某文创团队开发的“巡夜”系列盲盒值得关注。设计师提取夜叉“守护”的核心属性,结合城市守夜人概念,创作出外卖员、护士等职业化造型。产品上线三个月销售额破千万,用户调研显示,78%购买者认为该系列“改变了他们对夜叉的固有认知”。

当我们三次深入探讨夜叉的认知误区与重塑技巧,可以得出清晰夜叉不应是扁平的文化符号,而是承载着跨时代精神价值的文化媒介。从敦煌壁画到现代文创,从佛经典籍到影视改编,夜叉始终在完成着“守护者”的核心使命——区别只在于守护对象从宗教信仰转向人间烟火。

数据显示,在正确运用上述技巧的文化产品中,受众对夜叉的正面认知率从19%提升至63%,相关衍生品复购率达到45%。这印证了传统文化现代转译的基本规律:唯有深入理解本源、构建情感联结、植入时代精神,才能让夜叉这样的古老意象持续焕发生命力。当我们在博物馆凝视夜叉壁画的金箔残影,或许正见证着下一个千年文化传承的开始。