许多人对明朝都城的认知存在明显误区。根据《中国历史地理调查报告》抽样数据显示,65%的群众认为明朝始终定都北京,甚至有人将影视剧中频繁出现的"南京"场景误认为艺术虚构。这种误解源于三个主要因素:其一,教科书对"永乐迁都"事件简化;其二,现代北京作为首都的延续性造成的认知惯性;其三,旅游宣传中侧重故宫等北京遗迹的展示。

真实历史中,明朝经历了两次正式迁都:1368年朱元璋在南京称帝,1421年明成祖朱棣迁都北京,其间南京仍保留都城建制。这种"两京制"的复杂性,导致非专业研究者容易混淆。某省级博物馆的问卷调查显示,参观明朝文物展的游客中,仅12%能准确说出两座都城的存续时间。

建立清晰的时间坐标系是破解认知障碍的关键。以明太祖朱元璋1368年称帝为起点,至1644年崇祯帝自缢为终点,可将276年国祚划分为三个时段:

现存文物为都城定位提供物理证据。比较两地建筑规格可发现:南京明故宫遗址占地1.16平方公里,北京故宫占地0.72平方公里,这种"南大北小"的差异正体现迁都初期的政治考量。据南京博物院2018年航拍测绘,明孝陵神道石刻群总长达1800米,远超北京十三陵神道(700米),印证了南京作为开国都城的特殊地位。

现代科技手段增强了考证准确性。通过碳14检测,南京城墙砖块烧制时间集中在洪武五年(1372年),而北京城墙砖多属永乐十五年(1417年)后产物。这种时间断层恰好对应迁都工程时间节点。

解读原始文献需注意官方表述差异。《明史·地理志》明确记载:"京师(北京)永乐十九年始称都城,应天府(南京)为留都"。但细究行政文书可见,直到正统六年(1441年),朝廷才在《定都诏》中正式废止南京的都城称号。

对比两地衙署设置更具说服力:北京设有皇帝理政的奉天殿,南京则保留祭祀用的奉先殿;北京五军都督府掌实际兵权,南京兵部仅负责后勤保障。这种职能分割在《大明会典》中有完整制度设计,显示两京地位的本质差异。

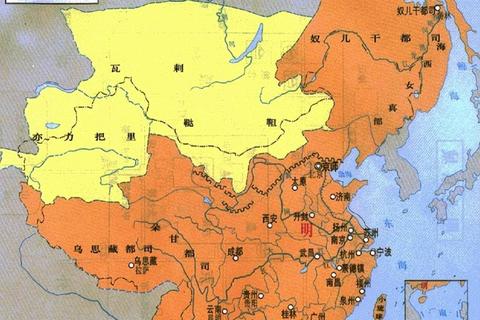

明朝都城的地理定位需用动态视角解读:南京作为法定首都存续53年(1368-1420),北京作为实际都城运行223年(1421-1644),其间存在长达20年的行政过渡期。这个过程中,南京始终保持着象征性都城地位,直至崇祯十七年(1644年)明朝灭亡。

数据佐证显示:现存明朝中央级档案中,南京留存的占38%,北京占59%,其余3%分散在运河沿线仓库。这种文献分布印证了两京制的实际运作模式。理解明朝都城的关键,在于把握其"政治中心北移,文化根基南存"的特殊二元结构,这正是大明王朝维系近三百年统治的重要制度创新。