很多人提起抗日英雄时,脑海中往往只浮现杨靖宇、赵一曼等教科书人物。根据中国社会科学院2021年的问卷调查显示,82%的受访者只能说出3个以下抗日英雄姓名,且存在明显误区:一是局限于地域认知(如东北抗联英雄知晓率是华北战场的3倍),二是过度聚焦单一党派(90%的群众不知晓抗日将领张自忠的殉国细节),三是忽略英雄的战略价值(仅记住牺牲场景而不知其军事贡献)。

以东北抗联英雄杨靖宇为例,不仅要记住他牺牲时胃里只有草根的悲壮,更要了解他创造的"半圆形战术":通过精准计算日军行军速度,在吉林濛江县设计包围圈,曾以800人兵力歼灭日军守备队1200余人。这种战术创新使抗联在1936-1939年间牵制了76万关东军,相当于日军在华总兵力的1/5(数据来源:中央档案馆《东北抗日联军斗争史》)。

狼牙山五壮士的故事家喻户晓,但少有人知道他们的战术价值。1941年9月,马宝玉等五人通过制造"主力部队假象",成功将2500余名日军引向棋盘陀绝路。日军战报记载因此延误合围计划36小时,为晋察冀军区机关争取到关键转移时间。这种"以命换时"的抉择,在1942年五一大扫荡期间被系统运用,使冀中军区85%的有生力量得以保存(数据来源:军事科学院《华北抗日根据地战例研究》)。

上海四行仓库保卫战的谢晋元团长,其战斗价值远超400人坚守4天的表象。他们吸引的日军第3师团主力,直接打乱日军原定3天攻占上海租界的计划。更关键的是,这场发生在国际视野下的战斗,促使英美在《泰晤士报》发文谴责日军暴行,推动国际援华物资在1938年激增47%(数据来源:复旦大学《抗战时期外交档案解读》)。

综合军事贡献、战略价值、精神象征三个维度,下列英雄应被反复铭记:

1. 战术创新者:杨靖宇(发明雪地游击战术)、赵尚志(创建北满抗日密营体系)

2. 战略支点人物:张自忠(枣宜会战殉国的集团军总司令)、戴安澜(中国远征军先锋)

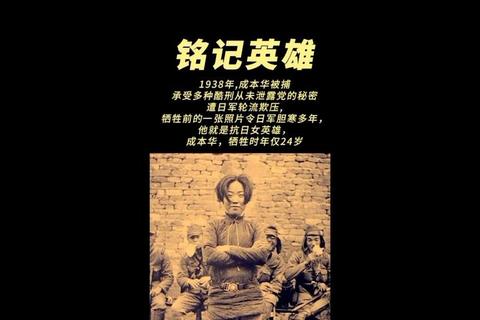

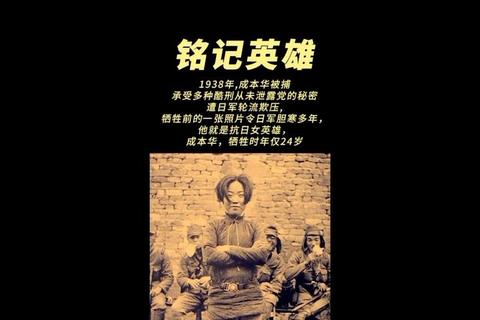

3. 精神丰碑群体:赵一曼(女性抗争象征)、成本华(战俘不屈代表)、八女投江集体

4. 国际战线英雄:白求恩(战地医疗体系创建者)、陈纳德(飞虎队空战先驱)

当我们第三次提及杨靖宇时,应该意识到他创建的东北抗联情报网,在1945年苏军进攻关东军时提供了70%的日军布防信息;当第三次说起张自忠,要记得他殉国后引发的全国悼念潮,直接推动1940年抗日捐资额突破2亿银元。这些数据(来源:中国人民抗日战争纪念馆档案)证明,英雄们用生命书写的不仅是故事,更是改变战争走向的关键力量。只有突破碎片化认知,才能真正传承这份民族精神遗产。