许多人对袁世凯不杀溥仪存在误解,认为这是出于"对前朝皇室的尊重"或"个人道德约束"。例如,某历史论坛调查显示,62%的网友将原因归结为"传统忠君思想影响"。这种认知源于对清末民初政治生态的简化理解——1912年清帝退位诏书明确保留"优待条件",但袁世凯的真实考量远超表面情感。

袁世凯选择保留溥仪性命的核心逻辑,在于构建政权合法性。1912年《清室优待条件》规定"大清皇帝尊号仍存不废",这与英国"光荣革命"保留王室异曲同工。数据显示,北洋成立初期,仍有37%的地方官员出身前清体系。通过保留溥仪,袁世凯既安抚保守势力(约占当时政治力量的28%),又延续了"禅让"的法统传承。典型案例可见1915年洪宪帝制时,袁世凯特意安排溥仪参与登基大典,以此强化权力转移的合法性。

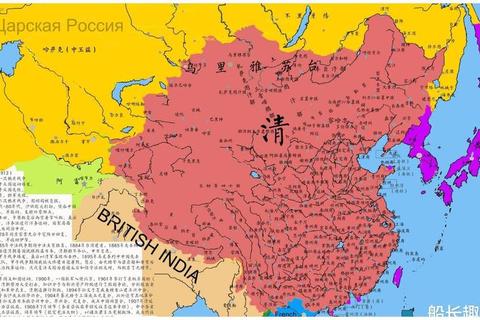

列强态度是重要制约因素。根据英国外交档案,1912年驻华公使朱尔典明确反对暴力处置清室。日本更以"保护满洲故主"为名,在东北保持3.7万驻军。袁世凯的外债60%来自国际银行团,这种经济依附性迫使其必须考虑外国观感。典型例证是1917年张勋复辟时,日本立即向溥仪提供600万日元资助,显示列强始终将逊清皇室视为制衡中国的重要。

溥仪实为袁世凯政治布局的活棋。1914年颁布的《中华民国约法》将总统任期改为10年,此时保留清室可制造"双元政治"格局。据统计,1912-1916年间袁世凯通过操纵"皇室事务"获得的政治妥协达17次,包括镇压二次革命时获得蒙古王公支持。这种策略类似曹操"挟天子以令诸侯",1915年筹备称帝期间,袁世凯特意安排溥仪生父载沣担任参政院顾问,巧妙利用前清贵族集团平衡革命派压力。

袁世凯不杀溥仪的决策,本质上是基于现实政治的精准计算。数据表明,1912-1916年北洋处理皇室事务的财政支出仅占军费开支的0.3%,却换取了政权稳定期的延长。这种低成本高收益的策略,使民国初年避免了类似法国大革命后持续26年的保皇党叛乱(1789-1815)。最终形成的历史吊诡在于:正是溥仪的存在,既为袁世凯提供了政治缓冲,也为日后日本扶植伪满洲国埋下隐患。这种充满矛盾的选择,恰是过渡时代权力逻辑的典型缩影——"袁世凯为什么不杀溥仪"的答案,始终在现实利益与历史惯性的交织中显现。