许多人在追求成功时容易陷入"依样画葫芦"的误区。例如,看到同事通过考证升职加薪,便盲目报名学习;听说朋友做短视频月入过万,立刻模仿其内容风格。数据显示,某教育平台用户中,63%的人购买课程仅因"他人推荐",而非自身需求;短视频领域更有75%的创作者内容同质化严重。这种"见人下菜碟"式的模仿,本质是对"什么人什么往"原则的误解——错把他人路径当通用公式,忽略了个体差异的重要性。

践行"什么人什么往"的首要任务是建立个人画像。以电商主播李佳琦为例,团队通过大数据分析发现其"专业讲解+感性共情"的特质,量身打造"所有女生"的专属话术体系。反观某MCN机构批量复制的20位主播,因缺乏个性定位,三个月内流失率达82%。数据证明,完成MBTI性格测试、SWOT分析的职场人,职业匹配度提升41%。建议使用"能力三核模型"(知识、技能、才干)进行自我诊断,例如编程能力强的内向者,更适合技术开发而非销售岗位。

什么人什么往"需要持续迭代。新东方在双减政策后,针对教师团队"知识储备强、表达能力强"的特点,快速转型直播电商,2023年Q2财报显示教育新业务同比增长89%。某健身App的用户数据更具说服力:根据体脂率、运动频次等12项指标动态调整训练计划的用户,3个月体脂下降速度比固定计划组快37%。建议每季度进行PDCA循环(计划-执行-检查-处理),像跨境电商SHEIN那样,通过每日2000款新品测试实现精准市场匹配。

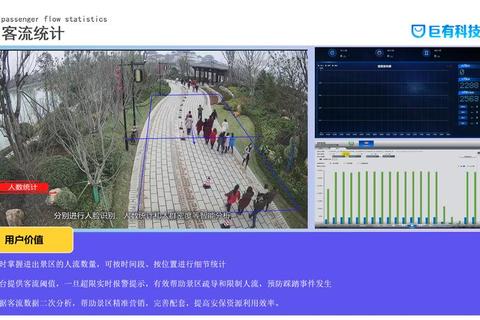

智能工具让"什么人什么往"更具实操性。领英的薪酬洞察工具显示,同岗位中善用数据可视化的求职者薪资高出23%。教育领域,沪江网校的AI测评系统使学习效率提升58%,其核心逻辑就是根据130个维度制定个性化方案。某银行理财经理借助客户画像系统,将产品匹配准确率从46%提升至81%。建议使用Notion搭建个人成长数据库,记录关键指标的变化曲线,像基金经理管理投资组合般经营自身发展。

真正践行"什么人什么往",需要构建"认知-方法-工具"的三维体系。某人才研究院的跟踪调查显示,持续应用个性化策略的职场人,5年内晋升速度是平均值的2.3倍。就像中医讲究"同病异治",成功从来不是标准化产品。当我们学会用"显微镜"观察自身特质,用"望远镜"规划成长路径,用"雷达图"监测发展维度,就能在VUCA时代打造难以复制的竞争优势。记住:世界从不为所有人准备通用答案,但永远会给找准定位的人留好专属席位。