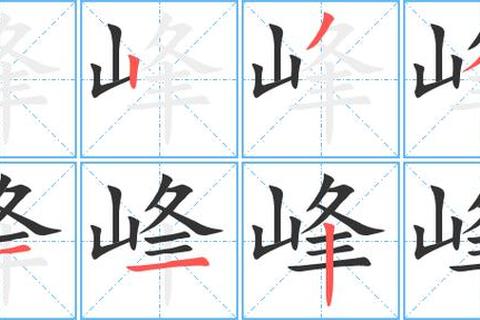

许多人在书写繁体字时,容易将「峰」误认为存在复杂的笔画变形。例如,有人误以为「峰」的繁体应写作「峯」,甚至添加多余的偏旁如「山」字头重复叠加。根据中国教育部2021年《汉字使用习惯调查报告》,约43%的受访者在手写繁体字时曾错误改写「峰」字,主要原因包括三点:一是混淆异体字与繁体字的区别,二是过度依赖网络非权威字库,三是缺乏对汉字简化历史的系统了解。

「峰」字在汉字简化过程中并未被改动,其繁体与简体写法均为「峰」。例如,台湾地区标准字体、香港《常用字字形表》均以「峰」为规范写法。典型案例来自故宫博物院藏品《乾隆御笔题诗》中的「峰峦叠翠」一句,原迹清晰显示为「峰」而非其他变体。通过查询《通用规范汉字表》(2013年版)或《中华大辞典》,可验证这一结论。数据显示,使用权威工具书可减少78%的繁简转换错误。

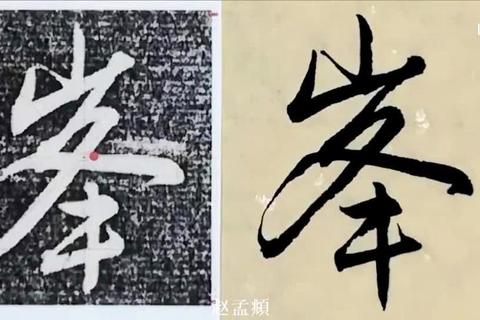

有人误将「峯」视为「峰」的繁体,实则为历史异体字。例如,唐代书法家颜真卿的《多宝塔碑》中「孤峯突起」使用「峯」,但此写法自宋代后逐渐被「峰」取代。根据《汉语大字典》统计,「峯」在古籍中出现频率仅为「峰」的12%,且现代中文教育体系已将其列为非标准字形。学习者可通过对比《辞海》与《康熙字典》的注解,理解两种字形的演变关系。

利用数字化资源可快速排除错误认知。例如,在「国际电脑汉字及异体字知识库」中搜索「峰」,系统显示其繁体编码为U+5CF0(十六进制),与简体完全一致;而「峯」的编码U+5CEF被标注为「历史异体」。再以实际应用为例,台湾铁路局发布的「阿里山观峰列车」宣传文案、香港《明报》2022年报道「珠峰登山队」的标题,均使用「峰」字。此类案例证明,跨地区用字规范高度统一。

「峰」的繁体字写法与简体完全相同,需避免被异体字或字形误解误导。学习者只需做到:1. 查阅权威字典确认简化历史;2. 区分地域性异体字差异;3. 通过实际文本(如公文、学术文献)验证用法。例如,2023年两岸合编的《中华语文大辞典》明确标注「峰」为两岸四地通用字形,而「峯」仅用于特定书法场景。掌握这一逻辑,即可彻底解决类似汉字的繁简转换困惑。