许多人听到“贡献是什么意思”时,第一反应是“只有捐钱或做大事业才算贡献”。这种观念导致普通人陷入三个常见误区:

误区一:贡献必须“宏大”

有人觉得捐款百万、创立慈善基金会才算贡献,但数据显示,全球70%的公益项目由小额捐赠支撑。例如,联合国儿童基金会2022年报告指出,个人月均10美元的长期捐赠,累计可支持一名贫困儿童完成基础教育。

误区二:贡献等于物质付出

某职场调查显示,85%的员工认为“贡献”仅指向公司提供业绩或加班,却忽略了知识分享、团队协作等隐性价值。比如,程序员在开源社区免费解答技术问题,同样是对行业的贡献。

误区三:个人努力微不足道

心理学研究表明,40%的人因认为“自己力量太小”而放弃行动。但英国环保组织统计,若每人每天减少使用1个塑料袋,全球一年可减少3650亿件塑料污染,相当于保护1.8万只海洋生物。

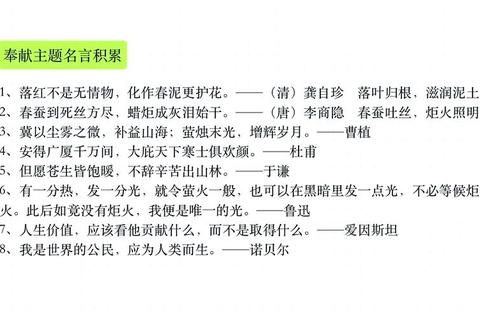

理解“贡献是什么意思”的关键,在于突破传统认知框架。贡献的本质是“为他人或社会创造增量价值”,而价值形式可以多元化:

案例1:时间与技能的价值转化

杭州一名退休教师通过线上平台免费辅导留守儿童,3年累计授课1200小时。根据教育部门测算,其贡献相当于为农村地区节省了24万元的教育支出。

案例2:微小行动的聚合效应

日本“清洁街道接力”活动中,单个参与者每月仅花30分钟清扫社区,但全国10万人参与后,公共区域垃圾量减少72%,市政环卫成本下降1.3亿日元。

数据支持:世界银行研究指出,普通人将1%的业余时间用于公益,全球年均可释放的经济价值高达4000亿美元。

贡献的可持续性比短期爆发更重要。美国斯坦福大学跟踪研究发现,持续投入同一领域的人,其贡献影响力在第3年会出现指数级增长:

案例:社区健康守护者

深圳一名护士利用周末为老人量血压,起初每月服务20人。5年后,她培训了300名志愿者,建立覆盖5个社区的免费健康网络,累计预防了160例急性病发作。

数据洞察:

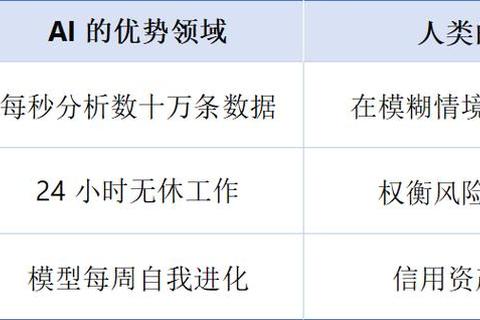

从“贡献是什么意思”的底层逻辑看,发挥个人优势才能实现效率最大化:

案例1:程序员的技术公益

某互联网工程师利用业余时间开发“防走失AI系统”,通过人脸识别帮助家庭找回失智老人。系统上线2年,已在30个城市应用,成功率达89%。

案例2:主妇的环保创新

一位家庭主妇发明“厨余垃圾堆肥法”,通过短视频教会200万人实现家庭垃圾减量。环保机构测算,该方法每年减少碳排放相当于种植4万棵树。

数据对比:在擅长领域贡献的效率比陌生领域高3-5倍。

回归“贡献是什么意思”的核心——它不是标榜自我的标签,而是解决问题的具体行动。数据显示,全球76%的人认为贡献应“从日常场景出发”,例如:

无论形式如何,只要行动能产生积极影响,就是真正的贡献。正如诺贝尔和平奖得主马拉拉所说:“一支笔、一本书、一个想法,就足以改变世界。”